Josefina, coronada para la eternidad

Poco podía sospechar aquella niña criolla nacida en 1763 en la isla antillana de Martinica, en la Francia de ultramar, bajo el nombre de Marie-Josèphe Rose de Tascher de la Pagerie, que le aguardaba un destino inmortal, convirtiéndose en uno de los personajes más afamados de la historia universal.

No podía siquiera intuir, al mudarse a París con 16 años, que su matrimonio, jalonado de claroscuros personales, con el vizconde Alexandre de Beauharnais, del que nacieron dos hijos, Eugène y Hortense, acabaría de una manera tan trágica como la prisión de los cónyuges durante el llamado Reinado del Terror y la muerte de él en la guillotina en 1794.

Cómo aventurar lo más mínimo que, poco después de ser liberada de su cautiverio de tres meses gracias a la caída de Robespierre, y prematuramente enviudada, conocería a un joven general corso, Napoleón Bonaparte, y surgiría entre ellos una relación que desembocaría en su segundo enlace en 1796, un amor tempestuoso llamado a perdurar hasta alcanzar la condición de mítico, a pesar del contrariado devenir de los acontecimientos.

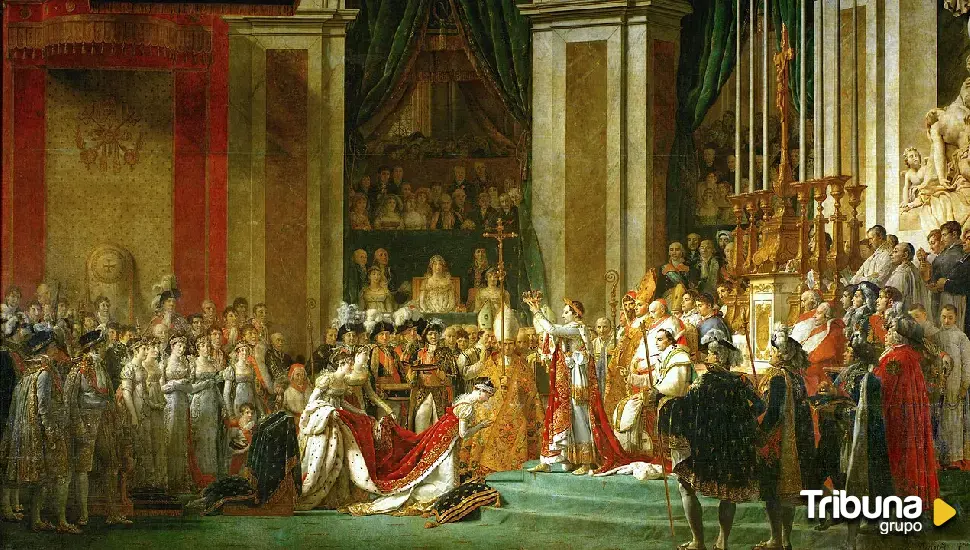

Imposible que hubiera dado crédito a quien le pudiera haber presagiado que su nuevo marido terminaría siendo emperador de los franceses, y que ella misma sería coronada emperatriz en 1804 de manos de él, en una solemne ceremonia consagrada en el imaginario popular del modo en que fue recogida en el célebre óleo de Jacques-Louis David, transformándose para lo sucesivo en Joséphine (Josefina para los españoles), el apelativo que le instituyó Bonaparte a partir de su segundo nombre de pila.

Pero los hados son obstinados y, contra todo pronóstico, así fue.

Y sin embargo, lo que de entrada hubiera parecido mucho más verosímil a cualquier espectador de esta historia, que concibiese un tercer hijo con su segundo esposo, estando aún en la treintena, es precisamente lo que no ocurrió, y lo que vino a torcer los hilos de una existencia en común, que sin ese contratiempo habría transcurrido de manera muy diferente.

La incapacidad de alumbrar el ansiado heredero, clave para consolidar un imperio recién nacido que necesitaba legitimarse, llevó a Napoleón a anteponer los planes dinásticos a su propia felicidad familiar, firmando ambos a finales de 1809 un traumático divorcio en contra de sus voluntades íntimas, para que el emperador pudiera tomar otra consorte que le proporcionase la paternidad tan anhelada.

Durante la estancia de Napoleón en Egipto para sus campañas bélicas, Josefina había adquirido el castillo de Malmaison, en las proximidades de París, para acomodar su refugio privado, el 21 de abril de 1799, por la astronómica suma de 325.000 francos. A la vuelta de Bonaparte a Francia, el château acogió de 1800 a 1802 reuniones del gabinete ministerial y fue escenario de conciertos, banquetes, recepciones y fiestas. Una vez roto el vínculo matrimonial, Napoleón cedió la propiedad a su hasta entonces esposa, y la dotó generosamente con una suntuosa pensión para proveer a su manutención y gustos caros.

Al verse repudiada, Josefina se replegó dignamente a sus aposentos del castillo de Malmaison, donde inició una nueva cotidianeidad, manteniendo su título imperial. Menos de cinco años de vida le restaban, y allí los vivió, dedicada a la botánica y al coleccionismo de obras de arte, recibiendo las visitas de sus nietos, y realizando algunos viajes de los que siempre regresar a sus queridas estancias y jardines. En el entorno trató de reproducir la exuberancia de sus paisajes insulares de infancia, plantando semillas que le eran traídas desde expediciones a lugares lejanos, y levantando invernaderos para favorecer su desarrollo. Pero su flor favorita era la rosa, debido a su tercer nombre de bautismo. Cultivó rosales con todo esmero, llegando a obtener 250 especies diferentes. Se hizo traer también algunos ejemplares de fauna exótica, como dos cisnes negros australianos, un bello animal que hace algunos años ha vuelto a ser incorporado al estanque de Malmaison.

El emperador a veces irrumpía sin previo aviso en ese plácido retiro, como cuando fue a presentarle a su hijo recién nacido en 1811, o a despedirse el 30 de abril de 1812 antes de partir hacia su campaña en Rusia, que se preveía larga y arriesgada.

Josefina acogió en su dominio a influyentes políticos, artistas y científicos. Comenzó enferma el mes de mayo de 1814, pero hizo acopio de fuerzas para ofrecer una cena al emperador Alejandro de Rusia, a quien agasajó nuevamente junto al rey Federico Guillermo de Prusia el día 24. Al mediodía del 29 de mayo, cerraría sus ojos en su alcoba de Malmaison, rodeada de sus hijos, a los 50 años, cuando Napoleón acababa de abdicar y se encontraba en su primer exilio, en la isla de Elba. Bonaparte tardaría en conocer la triste noticia. La autopsia al día siguiente concluyó que la emperatriz había muerto de amigdalitis gangrenosa.

Tras la capilla ardiente instalada en el vestíbulo de Malmaison, por la que pasaron veinte mil personas, se celebró el funeral el 2 de junio, al mediodía. Sus vástagos no asistieron, por etiqueta de la Corte: conducirían el duelo dos nietos, hijos de Hortense; uno de ellos, el futuro Napoleón III. Fue sepultada muy cerca de su castillo, en la iglesia parroquial de Rueil-Malmaison, bajo la advocación de San Pedro y San Pablo. Su corazón se guardó en una caja de plata dorada. Su cuerpo, en tres ataúdes sucesivos: uno de plomo, otro de caoba y el tercero de roble.

En 1815, tras su derrota final en Waterloo, en un gesto de enorme valor simbólico, Napoleón se recluyó en Malmaison antes de partir para su postrero destierro en la isla de Santa Elena.

Los dos hijos de Josefina, Eugène y Hortense, continuarían vinculados al castillo tras el deceso de su madre, quedando su hijo como propietario.

El primogénito se conocería en los anales como 'príncipe Eugène', por su boda con Augusta Amelia, la princesa real de Baviera. Su hija, 'la reina Hortense', se casaría con Luis Bonaparte, hermano menor del emperador, ciñendo ambos la corona de Holanda durante la ocupación francesa.

Eugène y Hortense de Beauharnais quisieron rendir homenaje a su madre construyendo para ella un mausoleo. El monumento, con un elevado coste que superó los 130.000 francos, fue realizado por los marmolistas Gilet y Dubuc según el diseño del arquitecto Louis-Martin Berthault, autor de los jardines y la decoración encargados por Josefina para Malmaison. La estatua de la emperatriz en el sepulcro fue ejecutada por el escultor Pierre Cartellier: la representa de rodillas, en la postura en la que se situó para ser coronada por Napoleón y que representó el pintor David en su icónico lienzo. La inscripción, conmovedora por su simpleza, no alude a títulos de dignidades terrenales, sino que se limita a evocar afectos filiales, de honda autenticidad: 'A Joséphine. Eugène et Hortense. 1825'.

Pero Eugène moría hace ahora justo 200 años, el 21 de febrero de 1824, sin llegar a ver el deseado traslado de los restos de su madre al monumento, que se produciría el 28 de septiembre de 1825. Hortense, por su parte, terminaba sus días el 19 de noviembre de 1837. Su hijo, el futuro Napoleón III, hizo erigir para ella en 1846 una bella tumba en mármol de Carrara frente a la de Josefina.

Fallecido Eugène, su esposa vendió Malmaison al banquero sueco Jonas Hagerman en 1828. En 1842, la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, viuda del rey Fernando VII de España, adquirió el dominio, vendiéndoselo a Napoleón III, nieto de Josefina, en 1861. La mansión estaba vacía, y el nuevo emperador reconstruyó el dormitorio de la emperatriz a partir de documentos, y restauró y amuebló los apartamentos de la planta baja con piezas preservadas en el depósito de muebles de la Corona. En las habitaciones se encuentra hoy el lecho, diseñado por Jacob Desmalter, en el que exhaló su último aliento. Se conservan asimismo efectos de relevancia para ella, como su ajuar doméstico, su arpa, de la prestigiosa manufactura Cousineau, y el piano de la reina Hortense.

En 1870, a la caída del Segundo Imperio, siendo depuesto Napoleón III, Malmaison pasó a ser propiedad estatal, y fue vendido a un particular. En 1896, lo compró el filántropo Daniel Iffla ('Osiris'), quien lo donó al Estado el 14 de diciembre de 1903. En mayo de 1905 se inauguró el museo que continúa abierto hoy, aunque su extensión se reduce a 6 hectáreas de las 726 originales. Recorrer los interiores de Malmaison permite asomarse a las ventanas y contemplar las vistas que se abrían desde los rincones más hogareños y entrañables de una mujer caída en desgracia en lo personal, pero aún con el amor propio intacto. Su cámara predilecta no era la más lujosa, sino la más luminosa. Mirar desde ella los lugares exteriores donde quedaban prendidos sus ojos al recordar glorias pasadas la humaniza para quienes no la conocieron, pero comprenden lo que supone albergar sentimientos de añoranza y soledad.

La estatua del cercano parque de Bois-Préau, esculpida por Gabriel Vital Dubray en 1865, fue retirada el 18 de mayo de 2021 para ser restaurada de los daños sufridos por su exposición al aire libre durante más de siglo y medio. Al resultar demasiado delicada para su localización a la intemperie, se realizó una copia en resina y polvo de mármol que luce en su ubicación desde el 14 de septiembre de 2021. La escultura original se custodia en los almacenes del museo. No obstante, la imitación es mucho más afortunada que su gemela genuina: circundada por flores, frecuentada por paseantes del frondoso parque, y flanqueada por un arroyo donde retahílas de gansos y patos llaman la atención de los visitantes con la esperanza de compartir algo de su picnic.

Pero la dama imperial no solo pervive en recuerdos y objetos inertes. A través de los descendientes de su hijo Eugène, Josefina hoy es la 'abuela' de varias casas reales reinantes en Europa, como las de Noruega, Bélgica, Dinamarca y Suecia, así como de la dinastía regia de Grecia y el Gran Ducado de Luxemburgo. Su carne y su sangre siguen latiendo en varios linajes soberanos del continente. Algo que ni con todos sus ejércitos y dominaciones consiguió el propio Bonaparte. "Si Napoleón no se hubiera divorciado, todavía ocuparía su trono", escribió irónicamente Flaubert décadas después del desenlace, y la genética de las generaciones venideras de algún modo ha venido a darle la razón. No en vano, triunfo y derrota son conceptos que requieren suficiente distancia temporal para manifestarse con plenitud.

Fotografías: Gabriela Torregrosa